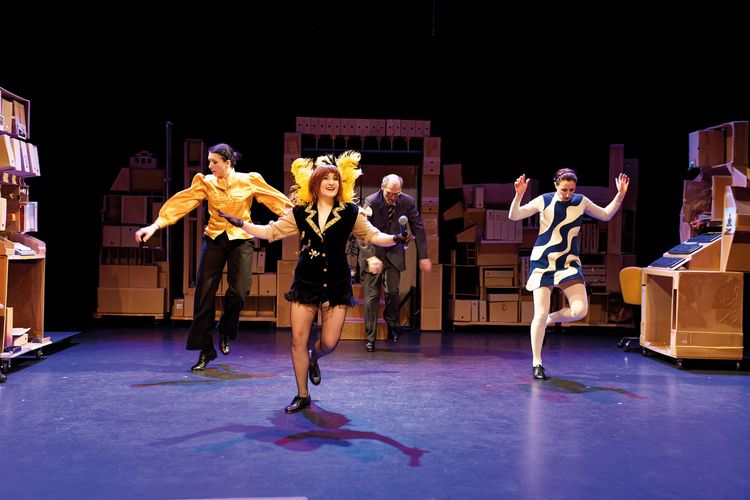

La fausse suivante

Marivaux | Jean Liermier

Jeu du désamour. Cette satire sociale est l’un des grands classiques de Marivaux avec, au cœur de l’intrigue, une séduisante comtesse, un prétendant calculateur et un courtisan tout aussi machiavélique. Entre quiproquos et rebondissements, les personnages naviguent à travers un jeu de séduction complexe. Plus que d’amour, il est ici question d’intérêts et de profits, de manipulations et de cupidité. Pour évoquer ce monde des fortunés et de leurs valets, l’inventive mise en scène et le décor nous font faire un bond du XVIIe au XXIe siècle. Les masques sociaux se fissurent et supplantent les bons sentiments grâce à la palette brillante du jeu. Comédiennes et comédiens servent magnifiquement ce grand texte du répertoire.

DISTRIBUTION

Mise en scène Jean Liermier avec Pierre Dubey (Arlequin, valet de Lélio), Baptiste Gilliéron (Lélio), Lola Giouse (Le chevalier), Jean-Pierre Gos (Frontin), Brigitte Rosset (La comtesse), Christian Scheidt Trivelin, (valet du chevalier) assistanat à la mise en scène Katia Akselrod, Amélie van Berchem, scénographie et costumes Rudy Sabounghi assistanat et réalisation des costumes Véréna Gimmel lumières Jean-Philippe Roy univers sonore Jean Faravel maquillages et perruques Cécile Kretschmar assistanat maquillages et perruques Emmanuelle Olivet Pellegrin construction décor Christophe Reichel et Jimmy Verplancke peinture décor Eric Vuille modélisation du décor Julien Soulier impression toile de fond Peroni couture Giulia Muniz et Cécile Vercaemer-Ingles réalisation teinture costume Aurore De Geer régie générale et plateau Manu Rutk régie plateau Mitch Croptier régie lumière Jean-Philippe Roy régie son Brian d’Epagnier habillage et coiffure Cécile Vercaemer-Ingles responsable de production et de tournée Delphine Racine

MENTIONS

Production Théâtre de Carouge

Coproduction Théâtre Kléber - Méleau Renens

Remerciements à l’Opéra de Lausanne, la Comédie de Genève et au Service Culturel de la Ville de Genève

Création au Théâtre de Carouge le 3 mars 2020

NOTE D'INTENTION

Dix ans après avoir monté, à l’occasion de mon arrivée à la tête du Théâtre de Carouge, Le Jeu de l’amour et du hasard, j’ai éprouvé le désir de re-compagnonner avec Marivaux, mon contemporain universel.

La Fausse Suivante, bijou de machiavélisme, tient une place particulière dans son œuvre et ne fait clairement pas partie des pièces qui traitent des surprises de l’Amour…

En effet, il n’est question là que de profits, d’intérêts et de manipulations.

Pris dans les rets du Dieu argent, comme des moustiques attirés par la lumière ou des mouches par la confiture, ces bestioles de personnages, de quelques conditions sociales qu’elles soient, semblent mutilées de tout sentiment, ne faisant preuve d’aucune compassion, se servant des Autres comme d’un marchepied ou de faire-valoir.

Écrite en 1724, c’est-à-dire quatre années après la banqueroute de la Banque royale créée par l’Écossais John Law - dans laquelle il aurait perdu tous ses biens -, et une année après la mort de son épouse - dont la dot lui permettait de vivre très correctement -, cette pièce est un miroir vers un certain état du monde que nous tend Marivaux. Un certain état du monde qui près de 300 ans plus tard résonne particulièrement, dans toute sa violence et sa cruauté.

De quoi s’agit-il ?

Le jeune opportuniste Lélio doit se marier avec La Comtesse, qui lui a prêté une coquette somme afin qu’il puisse acquérir des terres. Ensemble, ils se sont engagés par l’entremise d’un acte notarié, à payer un dédit conséquent en cas de rupture de la promesse de mariage. Mais entre-temps, on a parlé à Lélio d’une belle jeune femme riche avec qui il pourrait se marier, dont la dot serait nettement plus avantageuse…

À l’occasion d’un week-end à la campagne, il fait la connaissance d’un Chevalier à qui il demande de l’aide pour arriver à ses fins : séduire La Comtesse, afin que ce soit elle qui rompe sa promesse et paye le dédit, ce qui mathématiquement annulerait le prêt et permettrait à Lélio d’aller vers la « plus offrante ».

Ce qu’il ignore, c’est que le Chevalier n’est autre que la jeune femme de Paris déguisée en homme pour mieux le connaître !...

La constellation de domestiques n’est pas en reste : entre alcool, ambition et mépris, Trivelin, Frontin et Arlequin feront tout pour profiter de la situation, comme des charognards sur des proies encore chaudes.

Alors pourquoi sommes-nous hilares à la lecture de cette pièce si sombre ?

C’est bien là tout le génie du dramaturge dont Voltaire disait « qu’il pesait des oeufs de mouche dans une balance en toile d’araignée ». La précision diabolique avec laquelle il dépeint un microsystème basé sur la brutalité des rapports, qu’ils soient de classes ou de sexes, sa façon de traquer l’inconscient et de poser les enjeux sans manichéisme ni facilité, allant jusqu’à se confronter à la question du genre, avec le travestissement de la soi-disant suivante, font que par la grâce du théâtre, Marivaux fait jaillir de nous un rire sain et salutaire, un rire de catharsis qui nous rappelle que nous faisons bel et bien partie de cette grande communauté de bestioles que l’on nomme le genre humain.

Ce n’est donc pas une surprise : si l’on n’y prend garde, l’individualisme et l’opportunisme prônés par une Société sont bel et bien les fossoyeurs de l’Amour.

Jean Liermier

De 12 à 17€ en abonnement.